黑便、面黄、腹腔囊性病变

|

|

病例摘要

患儿 男,6岁,因“间断黑便伴面色发黄15个月,加重1周”入院。15个月前家长偶然发现患儿大便发黑,面色发黄,遂到当地医院就诊。化验:Hb34 g/L,大便潜血阳性。以“消化道出血”诊治3周,患儿大便及面色恢复正常;7个月前再次出现黑便,消化道造影、99m锝同位素扫描、腹部B型超声等辅助检查未见异常,经止血、抑酸等对症治疗20余天,症状消失。5个月及1个月前又分别出现上述情况。1周前,患儿黑便次数较前增多,每天3~5次不等,量不多,并伴有左上腹疼痛,呈阵发性隐痛,不伴呕血、腹胀,无发热、皮疹等症状,为进一步诊治来我院。否认家族遗传病史。

入院查体 体重19 kg,发育正常,重度贫血貌。全身皮肤无皮疹及出血点。双肺呼吸音清,心前区可闻及Ⅱ级吹风样收缩期杂音,无传导。腹稍胀,未见肠型及蠕动波,左上腹压痛,无肌紧张、反跳痛,未及包块,肠鸣音正常。肝脾及浅表淋巴结无肿大,全身无水肿。

, 百拇医药 实验室检查 血常规:WBC 6.1×109/L N 71% L 29% RBC 1.90×1012/L Hb 45 g/L PLT 207×109/L;便常规:外观为黑软便,潜血(++++),镜检(-)。肝功、肾功正常。骨髓象:骨髓增生活跃,粒红系统形态未见异常,巨核细胞及血小板不减少,未见特殊异常细胞。

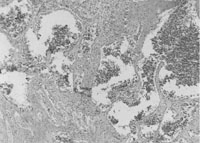

胃镜及结肠镜均未见异常。99m锝同位素扫描未见异常放射性浓集区。全消化道造影(图1):中下腹偏左可见一大小约8 cm×7 cm的占位包块,第3组小肠明显受压并向右移位,管腔明显变窄,未见梗阻征象。

B超:左中腹可探及范围约11 cm ×7.9 cm×4.0 cm多数大小不等之囊状无回声,呈蜂窝状,部分囊腔形态不规则,以直径<1cm囊腔为多,最大囊腔为2.4 cm×2.0 cm×1.9 cm。

治疗经过 先予内科治疗并查找消化道出血原因。据影像学显示腹腔内有一囊性占位,结合临床表现,考虑腹部血管瘤可能性大,故转入外科行剖腹探查术。术中见腹腔内血性渗液约150 mk,距屈氏韧带100 cm处始长约70 cm小肠及其系膜缘侧多个血管瘤,边界不规整,形状不规则,多呈囊状,有毛刺,范围几乎达系膜根部,略呈扇形。离断小肠系膜(含血管瘤部分),切断小肠70 cm,行端端肠吻合,封闭系膜,完整切除全部血管瘤。

, 百拇医药

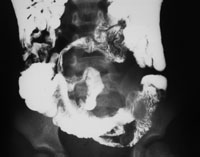

外科标本病理(图2):血管瘤浸润肠壁黏膜固有层、黏膜下层、肌层、浆膜及其浆膜外系膜。肠壁各层及其浆膜外系膜处可见大量扩张的血管,腔内可见大量红细胞。病理诊断:小肠及其肠系膜血管瘤。

术后予胃肠减压、补液、止血、抗感染等治疗,患儿病情逐渐恢复。术后第9天血红蛋白升至112 g/L,一般情况佳,伤口愈合好,痊愈出院。

病例讨论

该病例有以下特点:①男孩,6岁;②起病缓慢,病情隐匿;③表现为间断黑便、面色发黄;④查体:重度贫血貌,腹稍胀,左上腹压痛,未及包块;⑤实验室检查:Hb 45 g/L,便潜血(++++);⑥B超等影像学检查提示腹部囊性肿物;⑦手术可见小肠及其系膜缘侧多个血管瘤,切除标本病理学改变符合血管瘤。本患儿以隐匿、缓慢进展的消化道出血及贫血表现为主,无明显的阳性体征,影像学提示腹部囊性肿物,结合手术所见及病理改变,小肠血管瘤病诊断明确。

, http://www.100md.com

血管瘤是一种先天性血管发育异常,具有肿瘤和畸形的双重特性。血管瘤以小儿最多见,可发生在身体任何部位,但以皮肤和皮下组织占绝大多数,其次为口腔黏膜和肌肉,也可见于肝、骨骼、中枢神经系统,少见于消化道、肾、心、肺等处。皮肤和内脏可同时发生血管瘤。消化道血管瘤自1839年已有报道,但此病发生率低,仅占小肠良性肿瘤的5%~9%。小肠血管瘤可见于小肠各个部位,以空肠和回肠多见,多起自黏膜下层血管丛,累及黏膜层、肌层及浆膜层,少数可向腹腔内生长,侵犯各脏器。一般分为毛细血管瘤、海绵状血管瘤及混合型血管瘤三种。血管B超约40%单发,小的仅为1 cm,形似息肉,大者可侵犯一段肠管,向肠腔内隆起,甚至环形生长造成肠腔狭窄;约60%多发,可分布在不同肠段而且常合并肠外血管瘤,即肠血管瘤病。肠血管瘤病最常见多发性静脉扩张,除肠道有弥漫性海绵状血管瘤病变外,内脏肝、胃、肾、膀胱等同时有海绵状血管瘤病灶,也常伴随皮肤病灶。本病例病变广泛,距屈氏韧带100 cm处始长约70 cm小肠受累,血管瘤侵及肠壁各层并向肠外生长,引起肠系膜病变,肉眼见血管瘤多呈囊状,镜下可见大量扩张的血管(属于海绵状血管瘤病理变化)。本病例以上改变均支持小肠血管瘤病。

, http://www.100md.com

小肠血管瘤,起病隐匿,症状少甚至缺如,临床上以便血或贫血为主。消化道出血多是因血管瘤表面黏膜糜烂所致。局限性较大的血管瘤可诱发肠套叠、肠梗阻等。极少数患者表现为消化道大出血,可威胁生命。River等在127例肠道血管瘤中发现55例出血,38例肠梗阻,42例腹痛。Lazarus等报告38例血管瘤中,18例有消化道出血,5例肠梗阻,9例无消化道症状。王昀等报告10例小儿小肠血管瘤中,4例表现为间断性反复排少量及中等量暗红色血便,多次住儿内科治疗,Hb在40 g/L左右;1例因大量频繁排暗红色血便1天入院;5例主诉阵发性腹痛伴呕吐、血便,以肠套叠入院。本病例间断黑便、面色发黄15个月,病初排黑便是家长偶然发现的,当时Hb为34 g/L,提示隐匿性失血早已存在。由上可见,无痛性反复便血是小肠血管瘤的主要特点,合并肠套叠时较一般肠套叠出血多且量偏大,血便呈鲜红色。因此对小儿反复便血者,无论出血量多少都应考虑有肠道血管瘤的可能。

本病术前诊断困难,据一组日本资料显示,术前确诊率仅为24.1%。王昀等报告的10例患儿,5例以肠套叠行手术治疗,术中发现为血管瘤;3例以肠重复畸形或憩室手术,术中证实为血管瘤;仅有2例术前确诊。River收集的127例血管瘤病例,64例是在剖腹探查中诊断的,50例通过尸检确诊,另外13例没有提到。仅3例X线检查具诊断意义。据报道大多数病例X线检查帮助不大,但小肠双对比造影对局限息肉型血管瘤有一定的价值。因病变多位于空肠,胃镜和结肠镜很难发现病灶。对于出血量>0.5 mk/min,肠系膜上动脉造影可显示造影剂逸出血管外,有助于诊断并明确病变部位。资料显示,大多数小肠血管瘤是通过术中肠镜发现的。由此普遍认为术中肠镜检查是最重要的诊断方法,由内镜医师和外科医师配合,可仔细观察整个小肠肠壁。本病例患儿胃镜及结肠镜均无异常,病程中消化道造影未发现阳性征象,等到血管瘤较大,侵及肠系膜并形成腹腔内占位病变时,X线、B型超声等影像学检查才显示出异常改变。

小肠血管瘤的最好治疗方法是手术治疗。手术一般行局部肠段切除。因本病可出现多发病灶术中要仔细探查全部小肠以防漏切。对弥漫浸润型可行肠段切除,但必须防止引起短肠综合征,影响日后营养吸收。对数以百计的散在病灶处理困难者,Mekkish采用联合术式,包括浆膜侧贯穿缝扎、切开浆膜并挤出血管瘤基底后钳夹缝扎、烧灼并注射硬化剂以及内镜激光治疗等。, 百拇医药(北京儿童医院 徐樨巍 病例摘要患儿 男,6岁,因“间断黑便伴面色发黄15个月,加重1周”入院。1)