北斗系统迈入全球时代

北斗系统迈入全球时代

中国自主建设、独立运行,与世界其他卫星导航系统兼容共用的北斗卫星导航系统开始提供全球服务。北斗系统于20世纪90年代启动研制,先后建成北斗一号、北斗二号、北斗三号系统。首颗北斗三号卫星于2017年11月发射,到 2018年底,已发射19颗卫星,基本建成全球系统;到2020年前后,全面建成由30颗卫星组成的北斗全球卫星导航系统。2017年11月到2018年12月,北斗三号10次发射、19颗卫星入轨,创下世界卫星导航系统建设速度的纪录,也刷新了我国同一型号卫星发射频率的新纪录。建设20年来,北斗系统已经在导航定位、交通运输、智慧城市、公共安全、减灾救灾、农业渔业、精准机控、气象探测等领域实现应用,并且走进以“一带一路”为主的众多国家,服务国计民生。

太阳系外存在新形式“超级地球”

科学家确认太阳系外存在一种新形式的“超级地球”,其“地核”并非铁核,但却富含钙、铝及其氧化物,而且可能遍布闪烁的红宝石和蓝宝石。这也意味着,“超级地球”的构成远比科学家预期的更加多样化。2015年,斯皮策太空望远镜发现,在仙后座距离地球21光年远的地方,有一颗名为HD219134 b的行星,公转周期为3天,质量约为地球的5倍。研究人员使用理论模型研究行星的形成,并将结果与观测数据进行比较。结果发现,HD219134 b不像已知的大多数“超级地球”具有类似地球的成分和铁芯,而是属于一种全新的、与以往完全不同的系外行星。这样的行星并不能像地球一样有磁场,而且由于内部结构如此不同,它们的冷却行为和大气也会与普通的“超级地球”不同。HD219134 b的出现能够帮人类进一步认识行

星和类似太阳系的系统的形成。

蓝光照射可降低血压

英国一项研究显示,人体暴露在蓝光下会显著降低收缩压,增强心率,降低罹患心血管疾病的风险。在一项随机交叉研究中,14位健康男性测试者全身暴露在波长450纳米蓝光下照射30分钟,该剂量蓝光相当于每天的阳光照射,之后在不同的时间里接受调控光线照射。在实验之前、实验过程中、照射两个小时之后,研究人员分别记录了测试者的血压、动脉硬化、血管扩张以及血浆中一氧化氮指数。结果发现,测试者全身照射蓝光将使收缩压降低8毫米汞柱。相比之下,调控光线照射对人体血压并未产生影响。研究人员还观察到,人体暴露在蓝光照射下会增加体内一氧化氮含量。一氧化氮是保护心血管系统的重要信号分子。研究人员认为,蓝光照射会促进皮肤释放一氧化氮进入血液,从而使血管舒张,增大血液流量,降低血压指数。蓝光照射有可能为那些无法通过药物控制血压的老年人群提供帮助。不过研究人员提醒,波长400~440纳米的蓝光会对人眼构成的伤害,所以要控制照射强度和照射时间。

史前巨齿鲨灭绝或缘于超新星爆发

距今约260万年前,一道奇异而耀眼的光芒从宇宙深处抵达史前地球,并且持续了数周或数月之久。一项最新研究认为,这道光芒源于距离地球大约150光年的一场超新星爆发,而其影响可能导致巨齿鲨等地球巨型海洋动物灭绝。超新星爆发是某些恒星在寿命接近末期时的一种剧烈爆炸。爆炸过程中突发的电磁辐射经常能够照亮其所在的整个星系,并可持续几周至几个月,然后逐渐衰退直至消失。一次超新星爆发辐射的能量可相当于太阳一生辐射的总和。远古海底沉积物中铁-60同位素等物质的存在,为超新星爆发提供了确凿证据。超新星爆发时,宇宙射线与地球大气层碰撞产生μ子,其質量是电子的207倍,可以抵达海洋深处。据估算,一场超新星爆发产生的射线,可以使与人类体型相当的动物癌症发病率上升约50%。巨齿鲨的灭绝发生在约260万年前。研究推测,正是当时的一场超新星爆发导致辐射出大量μ子,致使巨齿鲨等巨型海洋动物灭绝。

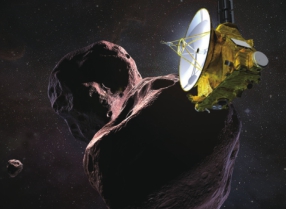

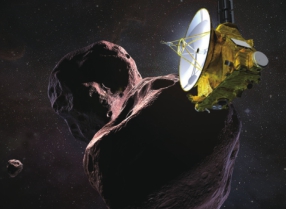

与太阳系“天涯海角”的一次邂逅

2006年1月发射升空的美国“新视野”号探测器,在2019年新年伊始飞越太阳系边缘柯伊伯带,与一个昵称为“天涯海角”的小天体来了一次邂逅。传回的图像和数据显示,“天涯海角”表面呈淡红色,由两个球体连接构成,外形酷似“雪人”,总长度31千米。构成“天涯海角”的两个球体颜色几乎完全相同,符合相接双星的特征,而且其颜色与柯伊伯带其他天体颜色相近。“天涯海角”位于太阳系边缘,距离太阳65亿千米。“新视野”号飞掠这颗天体,实现了人类探测器第一次近距离观测柯伊伯带天体,也创下了人类探测器探索迄今最远星体的纪录。柯伊伯带被认为隐藏着大量冰冻岩石小天体,它们可能还完好保存着太阳系刚刚形成时的信息。

阑尾切了,患帕金森风险降了

阑尾一直被当作可有可无的进化残余,但最新研究表明,阑尾可能在帕金森氏症的发展中起关键作用。美国研究人员分析了瑞典一个160万人、总随访量近9200万人次的数据库,发现早年做过阑尾切除手术的人群,帕金森氏症发病风险竟然降低了19.3%。对比另一个帕金森氏症患者数据库也发现,做过阑尾切除手术的患者,帕金森氏症发病时间平均晚了3.6年。进一步研究显示,健康人的阑尾中也普遍存在帕金森氏症的病理蛋白—α-突触核蛋白的寡聚体和短片段,这表明该蛋白质可能在阑尾中发挥作用。一种观点认为,α-突触核蛋白的变形团状物可能通过连接消化系统和大脑的迷走神经,将这种破坏性的蛋白质植入大脑。这种蛋白的堆积会阻碍化学物质多巴胺的生成,从而导致帕金森氏症的震颤和僵硬症状;还有的观点认为,肠道炎症与帕金森氏症有关,切除阑尾可以通过阻绝炎症来帮助预防或延缓帕金森氏症。

中国自主建设、独立运行,与世界其他卫星导航系统兼容共用的北斗卫星导航系统开始提供全球服务。北斗系统于20世纪90年代启动研制,先后建成北斗一号、北斗二号、北斗三号系统。首颗北斗三号卫星于2017年11月发射,到 2018年底,已发射19颗卫星,基本建成全球系统;到2020年前后,全面建成由30颗卫星组成的北斗全球卫星导航系统。2017年11月到2018年12月,北斗三号10次发射、19颗卫星入轨,创下世界卫星导航系统建设速度的纪录,也刷新了我国同一型号卫星发射频率的新纪录。建设20年来,北斗系统已经在导航定位、交通运输、智慧城市、公共安全、减灾救灾、农业渔业、精准机控、气象探测等领域实现应用,并且走进以“一带一路”为主的众多国家,服务国计民生。

太阳系外存在新形式“超级地球”

科学家确认太阳系外存在一种新形式的“超级地球”,其“地核”并非铁核,但却富含钙、铝及其氧化物,而且可能遍布闪烁的红宝石和蓝宝石。这也意味着,“超级地球”的构成远比科学家预期的更加多样化。2015年,斯皮策太空望远镜发现,在仙后座距离地球21光年远的地方,有一颗名为HD219134 b的行星,公转周期为3天,质量约为地球的5倍。研究人员使用理论模型研究行星的形成,并将结果与观测数据进行比较。结果发现,HD219134 b不像已知的大多数“超级地球”具有类似地球的成分和铁芯,而是属于一种全新的、与以往完全不同的系外行星。这样的行星并不能像地球一样有磁场,而且由于内部结构如此不同,它们的冷却行为和大气也会与普通的“超级地球”不同。HD219134 b的出现能够帮人类进一步认识行

星和类似太阳系的系统的形成。

蓝光照射可降低血压

英国一项研究显示,人体暴露在蓝光下会显著降低收缩压,增强心率,降低罹患心血管疾病的风险。在一项随机交叉研究中,14位健康男性测试者全身暴露在波长450纳米蓝光下照射30分钟,该剂量蓝光相当于每天的阳光照射,之后在不同的时间里接受调控光线照射。在实验之前、实验过程中、照射两个小时之后,研究人员分别记录了测试者的血压、动脉硬化、血管扩张以及血浆中一氧化氮指数。结果发现,测试者全身照射蓝光将使收缩压降低8毫米汞柱。相比之下,调控光线照射对人体血压并未产生影响。研究人员还观察到,人体暴露在蓝光照射下会增加体内一氧化氮含量。一氧化氮是保护心血管系统的重要信号分子。研究人员认为,蓝光照射会促进皮肤释放一氧化氮进入血液,从而使血管舒张,增大血液流量,降低血压指数。蓝光照射有可能为那些无法通过药物控制血压的老年人群提供帮助。不过研究人员提醒,波长400~440纳米的蓝光会对人眼构成的伤害,所以要控制照射强度和照射时间。

史前巨齿鲨灭绝或缘于超新星爆发

距今约260万年前,一道奇异而耀眼的光芒从宇宙深处抵达史前地球,并且持续了数周或数月之久。一项最新研究认为,这道光芒源于距离地球大约150光年的一场超新星爆发,而其影响可能导致巨齿鲨等地球巨型海洋动物灭绝。超新星爆发是某些恒星在寿命接近末期时的一种剧烈爆炸。爆炸过程中突发的电磁辐射经常能够照亮其所在的整个星系,并可持续几周至几个月,然后逐渐衰退直至消失。一次超新星爆发辐射的能量可相当于太阳一生辐射的总和。远古海底沉积物中铁-60同位素等物质的存在,为超新星爆发提供了确凿证据。超新星爆发时,宇宙射线与地球大气层碰撞产生μ子,其質量是电子的207倍,可以抵达海洋深处。据估算,一场超新星爆发产生的射线,可以使与人类体型相当的动物癌症发病率上升约50%。巨齿鲨的灭绝发生在约260万年前。研究推测,正是当时的一场超新星爆发导致辐射出大量μ子,致使巨齿鲨等巨型海洋动物灭绝。

与太阳系“天涯海角”的一次邂逅

2006年1月发射升空的美国“新视野”号探测器,在2019年新年伊始飞越太阳系边缘柯伊伯带,与一个昵称为“天涯海角”的小天体来了一次邂逅。传回的图像和数据显示,“天涯海角”表面呈淡红色,由两个球体连接构成,外形酷似“雪人”,总长度31千米。构成“天涯海角”的两个球体颜色几乎完全相同,符合相接双星的特征,而且其颜色与柯伊伯带其他天体颜色相近。“天涯海角”位于太阳系边缘,距离太阳65亿千米。“新视野”号飞掠这颗天体,实现了人类探测器第一次近距离观测柯伊伯带天体,也创下了人类探测器探索迄今最远星体的纪录。柯伊伯带被认为隐藏着大量冰冻岩石小天体,它们可能还完好保存着太阳系刚刚形成时的信息。

阑尾切了,患帕金森风险降了

阑尾一直被当作可有可无的进化残余,但最新研究表明,阑尾可能在帕金森氏症的发展中起关键作用。美国研究人员分析了瑞典一个160万人、总随访量近9200万人次的数据库,发现早年做过阑尾切除手术的人群,帕金森氏症发病风险竟然降低了19.3%。对比另一个帕金森氏症患者数据库也发现,做过阑尾切除手术的患者,帕金森氏症发病时间平均晚了3.6年。进一步研究显示,健康人的阑尾中也普遍存在帕金森氏症的病理蛋白—α-突触核蛋白的寡聚体和短片段,这表明该蛋白质可能在阑尾中发挥作用。一种观点认为,α-突触核蛋白的变形团状物可能通过连接消化系统和大脑的迷走神经,将这种破坏性的蛋白质植入大脑。这种蛋白的堆积会阻碍化学物质多巴胺的生成,从而导致帕金森氏症的震颤和僵硬症状;还有的观点认为,肠道炎症与帕金森氏症有关,切除阑尾可以通过阻绝炎症来帮助预防或延缓帕金森氏症。