自制10%盐水冰袋在脑卒中高热患者降温的效果观察

|

| 第1页 |

参见附件(1453KB,1页)。

[摘要] 目的 探讨脑卒中高热患者的降温效果。方法 对80例脑卒中高热患者随机分为观察组和对照组各40例。分别采用两种方法降温,即用自行研制的10%盐水冰袋降温(观察组)和清水冰袋降温(对照组),观察两组患者在降温过程中不同时间点的直肠温度。结果 观察组的降温效果与对照组比较差异有统计学意义(P<0.05)。结论 用自行研制的10%盐水冰袋降温用于脑卒中高热降温效果优于清水冰袋降温。

[关键词] 脑卒中; 高热; 降温; 效果观察

[中图分类号] R743 [文献标识码] B[文章编号] 1005-0515(2011)-08-001-02

脑卒中高热是由于颅内出血导致脑水肿,脑组织损伤,脑疝形成等因素形成,直接损伤体温调节中枢使其功能失常导致的发热,临床上多表现为稽留热,体温常在39-42℃。脑卒中高热可导致患者的基础代谢率升高,对氧及血液供求需求增加,将会加剧缺血缺氧和机体维持生命脏器基本代谢需求的矛盾,从而加重生命脏器的损害,特别是脑损害[1]。因此,必须及采取有效的降温措施,才能预防或控制中枢性高热对脑组织的损害。而安全、有效的物理降温仍是最好的降温方法[2]。笔者对脑卒中高热患者应用10%盐水冰袋降温,取得满意的效果,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 2008年6月至2011年6月我院神经内科收治中枢性高热患者80例(原发病均行CT检查证实),将80例病人随机分成二组,即观察组和对照组。两组病人的性别、年龄、病种、病情、体温比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。观察组40例,男25例,女15例,年龄最大80岁,最小37岁。脑出血26例,脑梗死14例。体温最高41.5℃,最低39.5℃。用自制的 10%盐水冰袋(冰霜状)进行物理降温。对照组40例,男23例,女17例,年龄最大78岁,最小38岁。脑出血24例,脑梗死16例。体温最高40℃,最低39.0℃。用传统清水冰块进行物理降温。

1.2 方法

1.2.1 对照组 对照组采用传统清水冰块进行物理降温,将碎冰和冰水装入橡胶冰袋或冰帽中。将冰帽戴在患者的头部让脑部处于低温环境,冰袋用包布包裹放置于体表大血管处,如颈部、腋下、腹股沟等部位,同时在足心置热水袋。冰块融化后,及时更换,以保证效果。

1.2.2 观察组 观察组用自制的10%盐水冰袋(冰霜状)进行物理降温,将自制的10%盐水冰袋放在患者的头部让脑部处于低温环境,冰袋置于体表大血管处,如颈部、腋下、腹股沟等部位,同时在足心置热水袋。冰块融化后,及时更换,以保证效果。

1.2.3 评估方法 患者均在冰敷后1小时、2小时、3小时、4小时测直肠肛温,观察记录患者体温下降及冰敷温度的降低情况,比较两组相同治疗时间点的降温效果。

1.2.4 统计学处理 采用方差分析对数据进行检验。

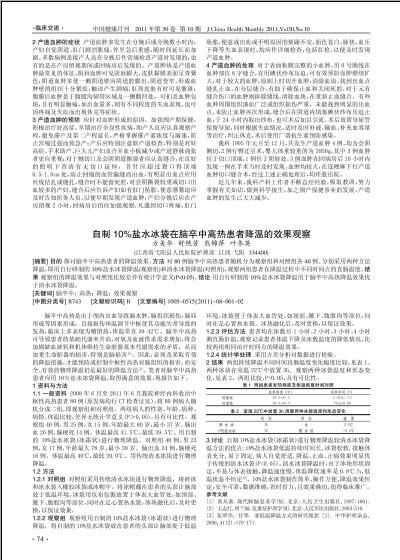

2 结果 两组持续降温不同时间直肠温度变化幅度比较,见表1。两种冰块在室温22℃中放置3h,观察两种冰袋温度和形态变化,见表2。两组比较,P<0.05,具有可比性。

表1两组患者发热程度及体温恢复时间对照

表2 室温22℃中放置3h,观察两种冰袋温度和形态变化

3 讨论 自制10%盐水冰袋(冰霜状)进行物理降温较清水冰袋降温方法的优点:10%盐水冰袋低温持续时间长,冰袋松软,接触体表充分,易于固定,病人自觉舒适,降温、止血、止痛效果明显优于传统的清水冰袋(P<0.05)。清水冰袋降温时,由于冰块形状固定,不易与体表接触,降温速度慢,体温降低速率是0 ......

您现在查看是摘要介绍页,详见PDF附件(1453KB,1页)。