流动儿童心理健康状况的调查与分析(1)

|

〔摘要〕本研究以甘肃省部分地区的流动儿童为被试,对其心理健康现状进行了调查。结果发现,流动儿童心理健康总体水平低于非流动儿童,主要体现在自信水平、情绪稳定性等方面;更进一步的研究对比分析发现,流动儿童和非流动儿童在性别、年级等变量上心理健康水平的差异比较显著,同时发现,民办学校流动儿童的心理健康问题更加明显。结合调查分析,最后对上述结果的原因进行分析与讨论,并提出相关建议与对策。

〔关键词〕流动儿童;心理健康;调查

〔中图分类号〕G44 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1671-2684(2017)06-0004-06

一、引言

(一)研究缘起

有关我国流动儿童受教育这一问题的讨论不断见诸报端,现有研究从流动儿童与家长的关系、流动儿童的社会适应、学业成绩、城市融入等角度进行了研究。当然,流动儿童的心理状况也是一个非常重要的方面。

, 百拇医药

目前关于流动儿童心理的研究主要从流动儿童的心理问题出发,从不同角度探讨和分析流动儿童存在的心理问题和影响因素,并提出相应的对策建议。如周浩通过比较公办学校和打工者子弟学校城市流动儿童的孤独感和抑郁感的差异,建议了更适合流动儿童的就学途径[1];梁晓燕、章竞思从人格健康发展的角度,探讨影响城市流动儿童人格健康发展的因素,并提出家庭—社区—学校“三位一体”的心理健康教育模式[2];再如,其他研究发现,“部分学生存在着程度不同的社交焦虑”;“有两成学生存在与孤独有关的事实,有一成多的学生有孤独的体验”;学生在“幸福与满足感”与“躯体外貌与属性”方面存在着程度不同的消极的自我评价[3]。如果从孤独感来看,流动儿童的孤独感得分远高于本地儿童;而且流动儿童学校的儿童所体会到的孤独感更为强烈[4]。虽然已有学者对流动儿童的心理状况进行过研究,但是由于流动儿童群体与其他流动群体一样,群体成员不稳定,随着年龄的增长以及在迁入地居住时间的变化,具有较强的内部替换性。因此,我们还需对流动儿童的心理状况给予持续的关注。

因此,本文将利用 “流动儿童心理健康现状”调查的数据,描述性分析本次调查中儿童的心理健康状况,然后分析部分人口统计学变量对本次调查中儿童心理健康的影响,最后比较流动儿童与常住儿童之间的差异,并对上述结果的原因进行分析,进而从提高流动儿童心理健康的角度提出建议。

, http://www.100md.com

(二)研究意义

通过该研究,掌握了解流动儿童身心发展状况,为进一步解决流动儿童生活、学习和心理健康问题提出建议;同时,加强对流动儿童的教育和管理,促进他们的身心健康发展,无论对于保障他们的合法权益,还是对于进一步完善城市外来人口管理,推进社会主义新农村建设,构建和谐社会,都有着重要的理论意义和实践价值。

二、研究方法

(一)调查工具

调查中用到的与本研究相关的量表包括两部分:《小学生心理健康评定量表》[5]和《中学生心理健康评定量表》[6]。这两个量表具有很好的信效度:《小学生心理健康评定量表》Cronbach a系数为0.95,分半信度为0.88,CFI=0.97;《中学生心理健康评定量表》Cronbach a系数为0.9007,分半信度为0.91,CFI=0.928。

, http://www.100md.com

(二)数据采集

自2011年7月以来,作者在甘肃省开展了甘肃省流动儿童城市生活、学习和心理健康状况调查研究。调查涉及流动儿童集中的初中、小学;城乡接合部初中、小学;城区初中、小学;民办中小学等四类学校。

1. 抽样方法

为了全面了解流动儿童就学的整体状况,在甘肃省14个市州的87个市县区根据流动儿童的分布,确定了抽样学校和抽样数量。

2. 调查过程

与本研究相关的调查主要是中小学流动儿童心理健康量表的填答。考虑到儿童的理解水平,学生问卷的小学部分年龄范围为四至六年级,研究人员在问卷发完后,给小学生们念题,但不作任何解释和暗示,以避免学生被诱导而无法表达他们的真实意愿;初中问卷由班主任在班会时间统一发放,要求学生仔细阅读指导语并按要求填答问卷。

, http://www.100md.com

3. 问卷发放和回收统计

向抽样流动儿童发放《小学生心理健康评定量表》850份,回收有效量表817份,有效率为96.12%;向抽样流动儿童发放《初中生心理健康评定量表》700份,回收有效量表681份,有效率为97.29%。为了比较流动儿童和非流动儿童在心理健康方面的差异,在向流动儿童发放评定量表的同时,又在同一城区向数量基本相等的非流动人口小学生,发放了《小学生心理健康评定量表》700份,回收有效问卷627份,有效率为89.57%;向非流动人口初中生发放了《初中生心理健康评定量表》700份,回收有效问卷628份,有效率为89.71%,作为对照组。

三、调查结果

由于省内义务教育学校大多是初中和小學分开的,因此为方便起见,调查结果将按小学和初中两个方面分别呈现,最后对流动儿童和非流动儿童的心理健康状况进行了比较。

, http://www.100md.com (一)小学流动儿童调查结果

1. 小学流动儿童心理健康总体状况

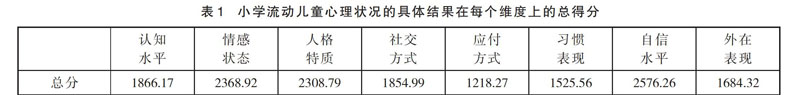

从表1可以看出,被试在自信水平上的得分最高,依次是情感状态、人格特质、认知水平、社交方式、外在表现、习惯表现和应付方式。得分越高,说明被试在这个维度上的表现越不好,在这几个维度中,被试的自信水平最低。

2. 小学流动人口心理状况在人口统计变量上的差异比较

上述分析只能了解小学流动儿童心理健康的总体状况,没有更具体的比较,还不足以了解详细情况,有针对性地解决问题。因此,我们在上述结果的基础上从学校类型、地域、年级、生源地、是否农民工、性别等方面进行了比较,结果发现在性别、年级上有显著差异,具体如下。, http://www.100md.com(王光荣?骆洪福?吴婷)

参见:首页 > 保健版 > 心灵空间 > 大众心理