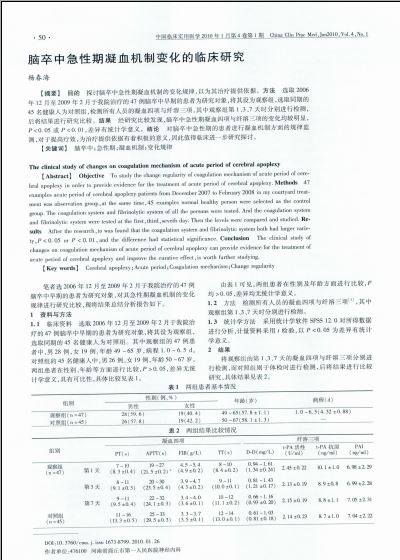

脑卒中急性期凝血机制变化的临床研究(2)

|

| 第1页 |

参见附件(1195KB,2页)。

脑卒中是一种突然起病的脑血液循环障碍性疾病[2,4]。临床表现以猝然昏扑、不省人事或突然发生口眼歪斜、半身不遂、舌强言蹇、智力障碍为主要特征[5]。此病危害较大,对人类的健康和生活、学习等都造成了较大的不便和痛苦[6,7]。脑卒中发病率在我国较高,我国每年脑卒中死亡患者可达到120万。脑卒中是严重危害人类健康和生命安全的常见的难治性疾病,祖国医学将其列为“风、痨、臌、膈”四大疑难病之首,存在着明显三高(发病率高、致残率高、死亡率高)现象。根据统计我国每年发生脑脑卒中患者达200万。发病率高达120/10万。现幸存脑卒中患者700万,其中450万患者不同程度丧失劳动力和生活不能自理。致残率高达75%。我国每年脑卒中患者死亡120万。已得过脑脑卒中的患者,还易再复发,每复发一次,加重一次。所以,更需要采取有效措施预防复发。其治疗也成为摆在广大医务工作者面前的一项重大任务[8,9]。而对于脑卒中中凝血机制的影响可反应脑卒中的病情变化情况及规律,从而实现为其治疗提供依据的目的。人体受物理损伤后,血小板会受到损伤部位激活因素的刺激,出现血小板的聚集,成为血小板凝块,起到初级止血作用。故脑卒中患者的凝血机制与其疾病有着重大关联,对于其疾病的发展转归休息相关。

本研究中,笔者就脑卒中急性期凝血机制的变化规律进行了研究,发现其各项前后变化各有规律,具体前面已叙述,不再赘述,总的来说,对脑卒中急性期的患者进行凝血机制方面的规律监测,对于提高疗效,为治疗提供依据有着积极的意义,因此值得临床进一步研究探讨。同时,预防与保健也是较为重要的,只有早期了解脑卒中的危险因素,并给予一定的干预和治疗,可以预防和减少脑卒中的发生,减少致残率和死亡率。

综上所述,笔者认为对脑卒中急性期的患者进行凝血机制方面的规律监测,对于提高疗效,为治疗提供依据有着积极的意义,因此值得临床进一步研究探讨。

参考文献

[1] Mauriello A,Sangiorgi G,Palmieri G,et al.Hyperfibrinogenemia is associated with specifie histocytological composition and complications of aterosclerotic carotid plaques in patients affected by transient ischemic attacks.Circulation,2000,101(7):744750.

[2] GomezGarcia EB,RanGoor MP,Leebeek FM,et al.Elevated prothrombin is a risk factor for cerebral arterial ischemia in young adults.Clin Neurol Neurosurg,2002,104:285288.

[3] 沈雪丽,戚琳,张立洁.急性脑梗死患者血浆凝血纤溶指标的变化及临床意义研究.中国血液流变学杂志,2002,12(4):349350.

[4] Qizilbash N,Jones L,Warlow C,et al.Fibrinogen and lipid concentrations as risd factors for transient ischaemic attcks and minor ischaemic strokes.BMJ,1991,303(6803):605609 ......

您现在查看是摘要介绍页,详见PDF附件(1195KB,2页)。